オンラインカジノは、種類豊富なゲームと豪華なボーナスキャンペーンで多くの人を魅了しています。

しかし、オンラインカジノに興味を持っている方の中には「選択肢が多すぎてどれを選べば良いのか分からない」「日本人プレイヤーがオンカジを選ぶ際に重視すべきポイントを教えてほしい」という方もいるでしょう。

そこでこの記事では、オンラインカジノ人気198社のゲーム数・ボーナス内容・サポートの質・信頼性などを総合的に評価した上で、おすすめできると判断したオンカジについて紹介していきます!

オンカジ初心者向けに始め方や遊び方、安全にプレイするための注意点もどこよりも詳しく解説するので、是非参考にしてください。

どのオンカジに登録しようか迷ったら、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノ(オンカジ)とは?

まず最初に、オンラインカジノとはどのようなものかについて確認していきましょう。

オンラインカジノ(オンカジ)とは

そもそもオンラインカジノとは、インターネットを通して遊べるカジノゲームのことを指します。

オンラインカジノのメリット・デメリットをまとめたものがこちらです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 自宅や外出先でも遊べる 多種多様なゲームがある 24時間営業でいつでも遊べる | 信頼に欠けるサイトもある 法律により制限されている国もある |

このように、オンラインカジノは好きな時間・場所で好きなゲームをプレイできます。その一方で、安全性に問題が合ったり、不正を働いていたりするカジノサイトもあるので注意が必要です。

オンラインカジノ(オンカジ)の運営体制

オンラインカジノ業者は、複雑なネットワークと精密なシステムを活用して運営を行っています。

また、ほとんどのサイトはヨーロッパやアジア系の企業が運営を担っており、サイトごとに特徴や強みは異なります。

オンラインカジノ(オンカジ・ネットカジノ)で遊べるゲーム

オンラインカジノでは、スロット・ブラックジャック・ルーレット・ポーカーなどの伝統的なカジノゲームで遊べます。

また、日本人プレイヤーをターゲットとしたテーブルには、日本語を使えるディーラーが配置されているため、英語に苦手意識を持つ方でも安心です!

もちろん、対面で行うカジノのように、リアルマネーを賭けられるので、大きな利益を狙うことも可能です。

オンラインカジノおすすめ(オンカジおすすめ)人気比較表

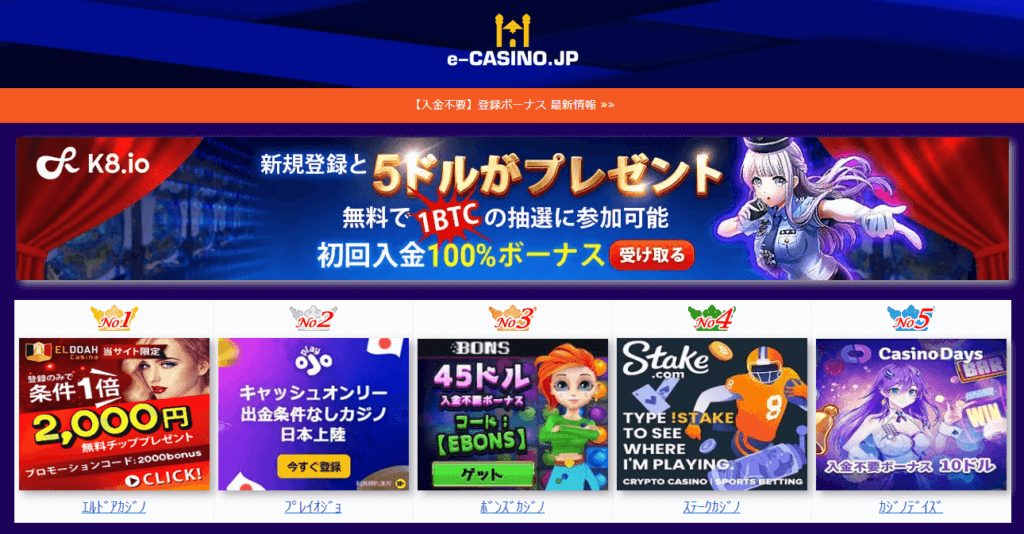

オンラインカジノの中でも特に日本人のプレイヤーが多く、稼げるサイトをランキング形式でまとめたものがこちらです。

| サイト名 | 特徴 | 入金不要ボーナス | 登録ボタン |

|---|---|---|---|

| 【第1位】 ベラジョンカジノ  | ・国内の人気No.1! ・多数のCMが流れており、知名度抜群 ・スロットの新規機種の導入が早い! | フリースピン150回 | 登録 |

| 【第2位】 遊雅堂(ゆうがどう)  | ・ベラジョンカジノの姉妹サイトで信頼性が高い ・日本円でプレイできる ・イベントやキャンペーンが頻繁に開催 | 5,000円 | 登録 |

| 【第3位】 新クイーンカジノ | ・オンパチゲームの種類が豊富 ・伝説の4号機や5号機もプレイできる | 108ドル(約16,000円)【当サイト限定】 フリースピン88回 | 登録 |

| 【第4位】 BeeBet  | ・2020年に開業した新鋭サイト ・オンラインカジノとスポーツベッティングが楽しめる! ・DAZNなどの大手スポンサーとのコラボ開催あり | ①30ドル(約4,500円):スロットゲーム ②10ドル(約1,500円):スポーツベット ※いずれか一つを選ぶ | 登録 |

| 【第5位】 カジノレオ  | ・日本語完全サポートあり ・出金速度が業界最速 ・「モバイルの王様」レベルのIOSアプリ | フリースピン10回 | 登録 |

| 【第6位】 ミスティーノカジノ  | ・ボーナス分で稼いだお金に出金条件がない ・イベントキャンペーンが豊富 ・入出金がスムーズ | ①1,500円 ②フリースピン60回 | – |

| 【第7位】 エンパイアカジノ  | ・ボーナスゲームでプレイした出金条件が低い ・VIPの特典が充実! ・ライブカジノに圧倒的に強い | 20ドル(約3,000円) | – |

| 【第8位】 カジ旅  | ・ポイントをフリースピンと交換できる ・世界初のRPG風ゲームスタイル ・スロットの超高速モード(6倍速)が搭載 | ①40ドル(約6,000円):カジノ ②40ドル(約6,000円):スポーツベット ※いずれか一つを選ぶ | – |

| 【第9位】 ワンダーカジノ  | ・日本語に完全対応 ・出金速度が業界最速級! ・キャッシュバックやフリースピンボーナスが充実 | 30ドル(約4,500円) | – |

| 【第10位】 ボンズカジノ  | ・ブックメーカーやバイナリーオプションもプレイできる! ・VIPランクへの昇格条件が分かりやすい ・入出金方法が豊富 | 20ドル(約3,000円) | 登録 |

| 【第11位】 インターカジノ  | ・29年間の運営実績を持つ安心の老舗サイト ・ログインして遊ぶごとにポイントが貯まる ・ウェルカムボーナスが最大500ドル(約75,000円)と破格! | 30ドル(約4,500円) | 登録 |

| 【第12位】 カジノシークレット  | ・完全日本語対応のサポートシステム ・ボーナス分で稼いだお金に出金条件がない ・キャッシュバックシステムが充実 | 33ドル(約4,950円) | – |

オンラインカジノおすすめ(オンカジおすすめ)ランキング【人気TOP12】

まずは、総合力の高いおすすめのオンラインカジノを12種類紹介します。

なお、本記事のオンラインカジノおすすめランキングは、以下の項目を重視して順位付けを行っています。

- 知名度

- 使いやすさ

- ゲームの種類

- 日本語サポートの充実度

- 入出金のしやすさ

- ライセンスの種類

それでは早速、オンラインカジノのおすすめサイトを見ていきましょう!

オンラインカジノおすすめ1位 ベラジョンカジノ

| 登録ボーナス | フリースピン150回 |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 最大700ドル(約10万3000円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・ビットコイン ・イーサリアム ・リップル ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター ・ジェットオン |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・ビットコイン ・ライトコイン ・イーサリアム ・ビットコインキャッシュ ・リップル ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター ・アイウォレット ・ジェットオン |

| 日本語サポート | あり |

- 利用者数が国内トップクラス

- ゲーム数が約2,500種類と業界最大級

- 独自イベントやキャンペーンが豊富

ベラジョンカジノは2011年に創業したオンラインカジノで、高い信頼性と豊富なラインナップで人気を集めています。

遊べるゲームは2,500種類と非常に多く、スロット・テーブルゲーム・ライブカジノなど、幅広いジャンルを楽しみたい方にぴったりです。その中でもスロットに力を入れており、定番ゲームも最新ゲームも取り扱っています。

さらに、ベラジョンカジノには初回入金100%ボーナスがあり、最大700ドル(約10万3000円)のボーナスを受け取れます!オンカジ初心者でも色々なゲームを試せるので、自分に合ったゲームがまだ見つかっていない方にもおすすめです。

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

ベラジョンカジノの評判・口コミ

ライセンスを取得していて安心

オンカジは安全性に不安があったのですが、ベラジョンカジノはライセンスを複数獲得していたので、安心して始められました。審査が厳しいマルタ共和国のライセンスと、仮想通貨入金が認められるキュラソーのライセンスを持っていて、日本人に人気なのも納得です。

ベラジョンカジノの口コミ

ゲーム数が圧倒的に多い

ベラジョンカジノはゲーム数が非常に多く、ほとんどのビデオスロットで遊べると思います。他のサイトも利用しているのですが、先行配信が速く、他では入荷していない限定の機種で遊べるので、最近はベラジョンカジノ一択です。

ベラジョンカジノの口コミ

公式サイトで無料体験できる

ベラジョンカジノはアプリをインストールしなくても、公式サイトから無料プレイできる点が気に入っています。もちろん実際の利益にはならないものの、仮想マネーでカジノの雰囲気やゲームの流れが分かるので、オンカジを気軽に試してみたいならおすすめです。

ベラジョンカジノの口コミ

イベントやキャンペーンが豊富

ベラジョンカジノでは、毎日のようにイベントやキャンペーンが開催されているので、気づいたらポイントが貯まっています。特に「ご褒美プログラム」は負けた時でもポイントがもらえて、それをフリースピンに交換できます。少ない元金でも稼ぐチャンスがあるのは非常にありがたいです。

ベラジョンカジノの口コミ

このように、ベラジョンカジノは安全性が高い上に、ゲーム数やイベントキャンペーンが充実しており、多くの日本人ユーザーから人気を集めています。また、公式サイトで気軽にオンカジを体験できる点も好評でした。

ベラジョンカジノのキャンペーンを利用すれば、初心者でも繰り返しプレイすることも可能なので、迷ったらベラジョンカジノに登録することをおすすめします!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノおすすめ2位 遊雅堂

| 登録ボーナス | 5,000円 |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 100%(最大5万円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・ビットコイン ・ライトコイン ・イーサリアム ・リップル ・ビットコインキャッシュ ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・ビットコイン ・ライトコイン ・イーサリアム ・ビットコインキャッシュ ・リップル ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 日本語サポート | あり |

- 日本円でプレイ可能

- 2,500種類以上のゲームから選べる

- ボーナスで全てのゲームをプレイできる

遊雅堂は2021年5月に日本上陸した新サイトですが、ベラジョンやインターカジノの姉妹サイトなので、信頼性は比較的高めです。また、日本人向けのサービスが充実していることで知られています。

遊雅堂の最大の特徴は、オンラインカジノとスポーツベッティングを一つに組み合わせている点で、遊雅堂だけで様々な種類のギャンブルを楽しめます。

そんな遊雅堂は日本向けに作られたサイトなので、日本語サポート・日本円入金に対応しています。VIP向けのシステムも整備されているため、日本で安心安全にプレイしたい方はもちろん、VIPを目指している方にもおすすめです。

\ 5,000円分のフリーベットがもらえる! /

公式サイト:https://yuugado.com/register

遊雅堂の評判・口コミ

日本円入金で便利

遊雅堂は日本円をドルやユーロに両替する手間が省けるため、他社より簡単に遊べます。いちいち両替する時にレートを調べるのが面倒だったので、もう遊雅堂以外は使えません。

遊雅堂の口コミ

新設サイトだけど安心

遊雅堂は運営歴が浅いのですが、有名なインターカジノの姉妹サイトなので、最初から安心して遊べました。遊雅堂自体もキュラソーのライセンスを取得しており、新しいサイトの中では一番信頼性が高いのではと思うほどです。

遊雅堂の口コミ

セキュリティーが万全

日本市場向けに作られたサイトだからか、他社よりもセキュリティー対策が手厚い気がします。特に銀行などの金融機関で使っている「RSA2048Bits」を採用していることが決め手になりました。他にも、情報の不正流出対策もしているようで、これまで不安を感じたことはありません。

遊雅堂の口コミ

ボーナスで全ゲーム遊べる

遊雅堂でもらえるボーナスは、どのゲームでも使えるので便利です。私はライブゲームのバカラやポーカー、ブラックジャックなどで遊んだことがあり、次はスロットの新機種を試すのに使おうかと考えています。

遊雅堂の口コミ

遊雅堂は日本円で遊べる珍しいオンカジサイトです。また、安全性も高く、セキュリティーが万全な点も日本人ユーザーから高く評価されています。

遊雅堂でもらえるボーナスはどのゲームでも使えるので、試してみたいゲームがたくさんある方は遊雅堂でお得に体験してみてくださいね。

\ 5,000円分のフリーベットがもらえる! /

公式サイト:https://yuugado.com/register

オンラインカジノおすすめ3位 新クイーンカジノ

| 登録ボーナス | 108ドル(約16,000円)【当サイト限定】+フリースピン88回 |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 100%(最大30万円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード(VISA / Mastercard) ・USDT ・USDC ・イーサリアム ・ビットコイン ・ドージコイン |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・ベガウォレット ・仮想通貨 |

| 日本語サポート | あり |

| 公式サイト | 公式サイトを開く |

- 200種類以上のオンパチ・パチスロ

- 伝説の4号機・5号機でもプレイできる

- 定番ゲームやスポーツベットでも遊べる

新クイーンカジノはサービスを開始してからアジア市場No.1に君臨し続ける業者で、2023年に大型リニューアルが行われたことで「さらに稼ぎやすくなった」と大人気です!

ブラックジャックやルーレットなどの定番オンラインカジノゲームでも遊べますが、その中でもオンラインパチンコの取り扱い数は業界トップクラスで、2024年現在200種類以上のゲームをプレイできます。

実際に、「北斗の拳や花の慶次で遊べて嬉しい」「実店舗では遊べなくなった4号機で爆発を狙えるのが嬉しい」と評判や口コミも非常に良いです!日本向けのオンカジでパチンコ・パチスロを楽しめる業者は数少ないので、是非登録してみてください。

\ 当サイト経由の登録で必ず16,000円がもらえる /

公式サイト:https://shinqueen.com/

新クイーンカジノの評判・口コミ

オンパチを思う存分楽しめる

最初はオンラインカジノゲームで遊んでいたのですが、実店舗のパチンコとオンラインパチンコの違いが気になり、「北斗の拳」をプレイしてみました。グラフィックが綺麗なので味わえる臨場感は実店舗とほとんど変わりませんし、24時間自宅でパチンコできるのはかなり嬉しいです。

新クイーンカジノの口コミ

現行機種に飽きた人におすすめ

新クイーンカジノのパチンコは非常に種類豊富で、現在ホールでは遊べないCR機や4号機・5号機も選べる点が最大の魅力だと感じています。一度新クイーンカジノでオンパチをしてからは、ホールに行きたい気持ちが薄まりました。

新クイーンカジノの口コミ

遊べるジャンルが多い

新クイーンカジノはテニスやゴルフ、ラグビーなどのスポーツにもベットできるので、飽きることなく楽しめます。最近はeスポーツへベットし始めたのですが、通常のスポーツとは異なるゲーム展開を楽しみつつ、利益を狙える点が気に入っています。

新クイーンカジノの口コミ

日本語が自然

新クイーンカジノは長年日本で運営しているだけあって、サイトやサポートに使われている日本語に違和感がありません。また、オンカジに怪しいイメージを持っていた私にとって、365日24時間サポートを受け付けているのは大きな判断材料となりました。

新クイーンカジノの口コミ

このように、オンラインパチンコ・パチスロだけでなく、多くのゲームジャンルを取り扱っている点や、日本語サポート体制が整っている点も評価されていました。

そんな新クイーンカジノに当サイト経由で登録すると、通常88ドル(約13,000円)の入金不要ボーナスが108ドル(約16,000円)に大幅アップします!

\ 当サイト経由の登録で必ず16,000円がもらえる /

公式サイト:https://shinqueen.com/

オンラインカジノおすすめ4位 BeeBet

| 登録ボーナス | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 最大500ドル(約75,000円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・コンビニ入金 ・クレジットカード (ONRAMP) ・ビットコイン ・電子マネー (MGS) |

| 出金手段 | ・クレジットカード (ONRAMP) ・電子マネー (MGS) |

| 日本語サポート | あり |

- RIZINやブレイキングダウンにベットOK

- メジャースポーツ~珍しいスポーツまで

- ゲームやスポーツの解説があり親切

BeeBetは日本市場向けのスポーツベットサイトで、2020年にスタートしました。

世界中で行われるスポーツの試合が賭け対象となっており、RIZINやブレイキングダウンなどの大きなイベント開催時には特別キャンペーンも行っています。

スポーツ初心者でも分かるような解説もされているので、相撲・将棋・K-1などマイナーなスポーツにも賭けることができます!スポーツ好きな方は是非登録しておきましょう。

BeeBetの評判・口コミ

スポーツベットを楽しむならココ

ヨーロッパではスポーツベッティングが普及していますが、日本だと競艇や競馬くらいしかありません。しかし、BeeBetならサッカーや大相撲、野球などの試合結果に賭けられるので、自分が好きなチームにベットしてよりスポット観戦を楽しむことができます!

BeeBetの口コミ

初心者でも分かる解説が嬉しい

BeeBetは、オンカジもスポーツベッティングも分かりやすく解説してくれるので、ギャンブルにもスポーツにも詳しくない私でも簡単にプレイできました。

BeeBetの口コミ

スロットやライブカジノも充実

「BeeBet=スポーツベッティング」というイメージを持っている方も多いと思いますが、私はBeeBetでスロットやライブカジノをプレイしています。重大なスポーツ試合が行われる時のみスポーツベッティングをして、後は通常のカジノで利益を狙う感じです。

BeeBetの口コミ

BeeBetは初心者向けの解説が充実しているので、スポーツベッティング未経験の方でもハードルを感じることなく挑戦できます!

スポーツ観戦が好きな方や、応援しているスポーツチームがある方は、是非BeeBetに登録してスポーツベッティングしてみてください。

\ 5,000円分のフリーベットがもらえる! /

公式サイト:https://beebet.com/ja/register

オンラインカジノおすすめ5位 カジノレオ

| 登録ボーナス | フリースピン10回 |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 入金ボーナス(スロット):150,000円 |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード(VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・電子マネー(ecoPayz / Muchbetter / Vinus Point / AstorPay) |

| 出金手段 | ・銀行送金 ・電子マネー(ecoPayz / Muchbetter / Vinus Point / AstorPay) |

| 日本語サポート | あり |

- スマホアプリの操作性は業界トップ

- フリースピンの出金制限なし

- マルチプレイ機能搭載

カジノレオは2012年に設立したサイトで、2019年に日本に上陸しました。それ以降、50個以上の賞を受賞しており、初心者でも安心して遊べる優良オンカジサイトの一つだと言えます。

そんなカジノレオはスマホでのプレイと特に相性が良く、「キング・オブ・モバイルカジノ」と呼ばれているほどです。そのため、外出先でカジノをすることが多い方には特におすすめのサイトです。

また、2024年4月現在登録ボーナスとして、10回分のフリースピンを無料で獲得できます!このボーナスを使って無料体験することも可能なので、今のうちにカジノレオに登録することをおすすめします!

カジノレオの評判・口コミ

スマホならカジノレオ一択

カジノレオはIOSアプリを提供しており、スムーズに操作できるので愛用しています。登録前に調べた口コミにも「モバイルの王様」と書かれていたのですが、実際に使ってみて納得しました。私はPCを持っていないので、スマホだけで快適に遊べるのは非常に助かります。

カジノレオの口コミ

提携プロバイダーが多い

提携プロバイダーが多いほど、たくさんのスロット機種で遊べると思ったので、プロバイダー数が47社と多いカジノレオで登録しました。実際に遊べるスロットの種類が多く、何年経っても制覇できる気がしません。マイナーなプロバイダーとも提携しているので、ここでしか遊べないゲームもたくさんあります。

カジノレオの口コミ

スロットのマルチプレイが可能

私はオンカジできる時間が限られているのですが、その時にマルチプレイ機能を使っています。1台は自分、他の台は自動プレイといったように、スロットを複数台掛け持ちできるので、効率良く稼げて気に入っています。

カジノレオの口コミ

カジノレオのスマホアプリに関する良い評判・口コミが圧倒的に多く、他にもゲームの種類やマルチプレイ機能が評価されていました。

カジノレオはボーナスキャンペーンも頻繁に開催しているので、早く登録するほどお得に遊べます!スマホ派の方は是非カジノレオでオンカジを楽しんでみてくださいね。

\ カジノフリースピン10回転が必ずもらえる! /

公式サイト:https://casinoleo.com/register

オンラインカジノおすすめ6位 ミスティーノカジノ

| 登録ボーナス | ①1,500円 ②フリースピン60回 |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 最大15万円 |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード (VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・ビットコイン ・イーサリアム ・ライトコイン ・リップル ・ビットコインキャッシュ ・テザー ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター ・スティックペイ ・ジェットオン |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・ビットコイン ・イーサリアム ・ライトコイン ・リップル ・ビットコインキャッシュ ・テザー ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター ・スティックペイ ・ジェットオン |

| 日本語サポート | あり |

- 他社より必要入金額が少ない

- 様々な好みやニーズに幅広く対応

- 日本語サポートに完全対応

ミスティーノカジノは2020年にオープンした新しいカジノサイトです。公式サイトは全て日本語化されており、日本語サポートにも完全対応のため、新興サイトながらも急激に日本人ユーザーが増えています。

また、ミスティーノカジノは賭け条件なしのFSボーナスが毎日もらえるので、初心者でも必要入金額のハードルを感じることなく、気軽に遊べる点が特徴です。

他にも、出金条件が易しい入金ボーナスもあるため、初心者だけでなく、できるだけ自由に遊びたいプレイヤーにぴったりですよ!

ミスティーノカジノの評判・口コミ

ボーナス出金の賭け条件がない

私がミスティーノカジノを使い続けているのは、ボーナスの出金に条件がないからです。他社を使っていた時は、入金ボーナスを使って稼げても、条件が達成できなかったり、そもそも利益の計算が面倒だったりと不満がありました。ボーナスがすぐに自分のものになるミスティーノカジノは非常に魅力的だと思います。

ミスティーノカジノの口コミ

サプライズキャッシュバックあり

ミスティーノカジノでは、スロットやライブカジノでベットした金額の一部がいきなりキャッシュバックされるシステムがあります。最初は非常に驚きましたが、急に入金額が増えるのはテンションが上がります!

ミスティーノカジノの口コミ

日本人向けのシステムが充実

「日本語対応」をアピールしているオンカジサイトはたくさんありますが、解説だけ日本語になっていたり、サポートチャット以外は英語だったりするサイトがほとんどでした。しかし、ミスティーノカジノは完全に日本語に対応している上、解説動画や初心者向けカジノ講座が用意されているので素晴らしいです。

ミスティーノカジノの口コミ

ミスティーノカジノの利用者は、ボーナスの賭け条件がなく、すぐにボーナスが使える点を高く評価していました。

また、サプライズキャッシュバックや初心者向けのカジノ講座など、ミスティーノカジノならではの魅力がたくさんあります。実際にミスティーノカジノに登録して、その魅力を味わってみてくださいね!

オンラインカジノおすすめ7位 エンパイアカジノ

| 登録ボーナス | 20ドル(約3,000円) |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 最大77ドル(約11,000円) |

| 入金手段 | ・クレジットカード (VISA / JCB / Mastercard / AMEX) ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・アイウォレット |

| 出金手段 | ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・アイウォレット |

| 日本語サポート | あり |

- 出金条件1倍のボーナス

- ライブカジノのラインナップが充実

- 日本市場向けにプロモーションしている

エンパイアカジノは様々なゲームを取り扱っていますが、特にライブカジノに力を入れています。

特に、対人戦は実際にディーラーやバンカーとの駆け引きで勝負が決まるので、興奮すること間違いなしです!他にも、エンパイアカジノだけのマニアックなテーブルゲームもあるため、ライブカジノ派の方は登録しておきましょう。

また、エンパイアカジノはキュラソー・パグコーのライセンスを取得しており、日本市場向けのプロモーションも行われているので、日本でも安全にカジノを楽しめますよ!

エンパイアカジノの評判・口コミ

ライブカジノに強いサイト

私はライブカジノにハマっていたので、ライブカジノと相性の良いサイトを探していました。エンパイアカジノでは12種類のライブカジノがあり、マイナーなものもプレイできます。テーブル数だと合計300種類を超え、自由にテーブルが選べる点も気に入っています。

エンパイアカジノの口コミ

リベートボーナスがお得

エンパイアカジノでは、ベットした金額の一部を蓄積して、一定期間経った後にボーナスとして受け取れるシステムがあります。期間限定ではなく、常時開催しているので定期的にボーナスがもらえて嬉しいです。

エンパイアカジノの口コミ

VIP特典が充実

エンパイアカジノのVIP会員になると、会員のみのイベントに参加できたり、誕生日プレゼントがもらえたりと、特典が充実している印象を受けます。ツアー招待などもあるようなので、現在VIP会員を目指して奮闘中です。

エンパイアカジノの口コミ

エンパイアカジノはライブカジノの種類が非常に多く、ディーラーも豊富な分、自分の好きなディーラーやテーブルを見つけやすい環境が整えられています。

ボーナスの出金条件は1倍と、実質条件がない状態なので、気軽にリベートボーナスを受け取ってお得にライブカジノを楽しみたい方は是非登録してみてください。

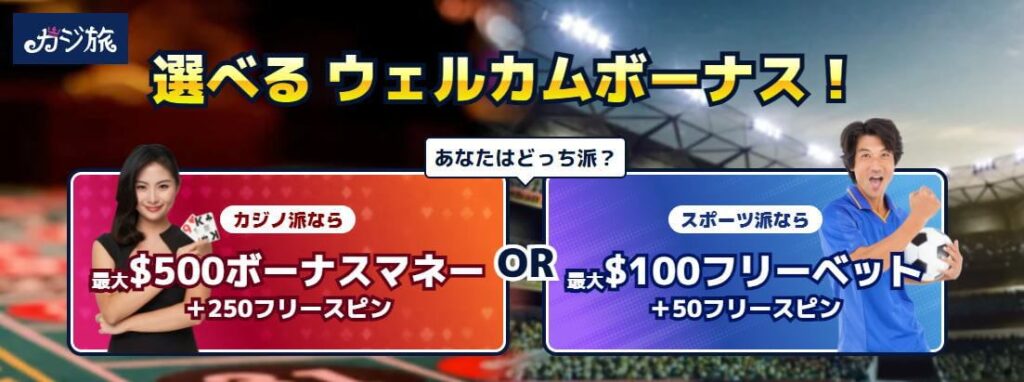

オンラインカジノおすすめ8位 カジ旅

| 登録ボーナス | ①40ドル(約6,000円):カジノ ②40ドル(約6,000円):スポーツベット ※いずれか一つを選ぶ |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | ・最大500ドル(約75,000円) ・フリースピン250回など |

| 入金手段 | ・クレジットカード ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・仮想通貨 |

| 出金手段 | ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・仮想通貨 |

| 日本語サポート | あり |

- ゲームストーリーも楽しめる

- Blitz(ブリッツ)で6倍速することも可能

- ゲーム内通貨とフリースピンを交換OK

カジ旅は、RPG要素が盛り込まれており、ゲーム感覚でオンカジを楽しめるサイトです。

カジノゲームで稼ぐだけではなく、キャラクターを育成してボスに挑戦するなど、ゲームとして楽しむこともできるため、現在多くのプレイヤーから人気を集めています。

さらに、ゲーム内で他のプレイヤーとチャットする機能も搭載されており、ソーシャルゲームが好きな方は満足すること間違いなしです!オンカジもゲームも楽しみたい方は、是非カジ旅を使ってみてください。

カジ旅の評判・口コミ

RPGシステムで楽しさ倍増

カジ旅では、敵キャラやボスキャラを倒すたびにポイントがもらえます。そのポイントは、ゲーム内のショップでフリースピンに交換することもできるので、自分のキャラを育成しつつ、強い敵を倒してカジノで利益を狙えます!こんなにカジノを楽しめるのは、RPGのおかげだと思います。

カジ旅の口コミ

フリースピンに出金条件がない

RPGで貯めたポイントと交換したフリースピンに出金条件はないので、稼いだお金がそのまま手に入ります。フリースピンを使えば一攫千金のチャンスを狙えるので、毎日のように敵を倒しています。

カジ旅の口コミ

6倍速でスロットプレイできる

なかなかカジノの時間を確保できないので、毎回のようにスロットの高速モードを使っています。通常の6倍速でゲームが進むため、楽しみは半減するものの、スキマ時間に稼げるのは嬉しいです。

カジ旅の口コミ

カジ旅はRPGもオンカジも楽しめる、ゲーム好きには非常に魅力的なオンカジサイトです。一方、スロットの高速モードを使えば、仕事や家事で忙しい方でも利益を狙えます。

幅広い層が便利&楽しく使えるサイトなので、少しでも興味があればカジ旅に登録することをおすすめします!

オンラインカジノおすすめ9位 ワンダーカジノ

| 登録ボーナス | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 100%(最大500ドル=75,000円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード (VISA / Mastercard) ・payz ・STICPAY ・Vega wallet ・仮想通貨 |

| 出金手段 | ・クレジットカード (VISA / Mastercard) ・payz ・STICPAY ・Vega wallet ・仮想通貨 |

| 日本語サポート | あり |

- 入出金スピードが速い

- 365日24時間対応のLINEサポート

- 毎月のベット額がリベート率に反映

ワンダーカジノは、迅速な入出金スピードに定評のあるオンカジサイトで、最短30秒で手続きが完了します!

また、月間のベット額がリベート率に反映され、ベットするほど出金できるシステムも好評です。他にも、一度VIPに昇格したらランクが下がることはないなど、プレイヤー思いのサービスが充実しています。

さらに、業界初のLINEサポートは24時間365日対応しているので、分からないことや不安なことがあった時にすぐに解決できます!安全性・サポートにこだわりたい方は、ワンダーカジノがおすすめです!

ワンダーカジノの評判・口コミ

入出金スピードが業界最速

オンカジをするにあたって、一番不安なのが「安全に入出金を行えるかどうか」でした。ワンダーカジノは入金も出金も素早く行ってくれるので、これからも使い続けようと思っています。色々な方法を試してみましたが、ワンダーカジノの中でも電子決済と仮想通貨は30秒ほどで手続きが完了しました。

ワンダーカジノの口コミ

出金限度額が1億円と高額

私はオンカジで得た利益をまとめて出金することが多いのですが、ワンダーカジノの出金限度額は1億円とかなり高額なので、これまで1回で出金が完了しています。小分けにする手間が省けるのはもちろん、手数料も節約できるので嬉しいです。

ワンダーカジノの口コミ

ハイローラー向けゲームが豊富

私は比較的高額なお金を賭けている方なのですが、私のようなハイローラーでもワンダーカジノは満足に使えます。例えば、テーブルゲームのベット額の上限が他社より高めだったり、出金限度額が高かったりと、一気にお金を稼ぎたい人向けの配慮がされているなという印象です。

ワンダーカジノの口コミ

ワンダーカジノは入出金スピードが業界最速クラスなので、入金してすぐに遊びたい方や、出金依頼してからすぐに着金するサイトを探している方におすすめです!

また、多くのお金を使って利益を狙いたいハイローラーでも満足できる環境が整えられているため、実際にワンダーカジノに登録して、その魅力を味わってみてくださいね。

オンラインカジノおすすめ10位 ボンズカジノ

| 登録ボーナス | ①10ドル(約1,500円):スポーツ ②10ドル(約1,500円):ライブルーレット |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 200%(最大7,500円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード ・仮想通貨 ・エコペイズ ・アイウォレット ・ヴィーナスポイント ・マッチベター ・アストロペイ |

| 出金手段 | ・ビットコイン ・ライトコイン ・イーサリアム ・リップル ・ペイズ ・アイウォレット ・ベガウォレット |

| 日本語サポート | あり |

- バイナリーオプションが選べる

- サポートが手厚い

- VIP会員への昇格基準が明確

ボンズカジノは、多種多様な2,000種類以上のゲームを提供しているオンカジサイトで、スポーツベッティングも楽しめます。

また、ユーザーサポートも手厚く、24時間365日いつでも安心してプレイできます。サポートは日本語に完全対応しており、万が一の時もスムーズに問い合わせを行えるでしょう。

そんなボンズカジノの魅力の一つが、VIP会員への昇格基準が公開されている点です!ハイローラー以外でもVIP会員になるチャンスがあるため、明確な目標に向けてカジノで遊びたい方は是非ボンズカジノに登録してください。

ボンズカジノの評判・口コミ

ブックメーカーを選べる

ボンズカジノは新興サイトの一つですが、全世界のスポーツ競技やイベントを対象にしたブックメーカーや、金融商品として人気の高いバイナリーオプションも手軽にプレイできる有料サイトだと思います。特にバイナリーオプションは2分の1で当たるため、初心者の時から遊んでいました。

ボンズカジノの口コミ

サポートが丁寧で安心できる

オンカジの海外サイトは時差の関係でサポート時間が短いのではと心配していましたが、ボンズカジノは24時間365日いつでもサポートを受け付けているので、「トラブルがあっても何とかなるだろう」と安心できます。

ボンズカジノの口コミ

VIP会員への目標を立てやすい

私はカジノでVIP会員を目指しているのですが、VIP会員になる条件を明記しているオンカジサイトはごくわずかです。ボンズカジノは2ヶ月間の掛け金の合計金額によって会員になれるかどうかが決まるので、特定の期間で集中して取引を行い、VIP会員になれました。ランクが落ちないのも親切だなと思います。

ボンズカジノの口コミ

ボンズカジノは取り扱っているゲームの種類が多いだけでなく、サポート体制やVIP会員システムも整っています。

特にVIP会員になって充実した特典を受け取りたい方は、ボンズカジノに登録してみてくださいね!

\ 当サイト限定でボーナス7,500円がもらえる /

公式サイト:https://bons.com/

オンラインカジノおすすめ11位 インターカジノ

| 登録ボーナス | 30ドル(約4,500円) |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | ・最大500ドル(約75,000円) |

| 入金手段 | ・銀行振込 ・クレジットカード (JCB / AMEX) ・ビットコイン ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・ビットコイン ・ライトコイン ・イーサリアム ・ビットコインキャッシュ ・リップル ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 日本語サポート | あり |

- 1996年設立で運営歴が長い

- シンプルなゲーム&綺麗なグラフィック

- インターショップの還元率が高い

インターカジノは1996年に創業し、29年間も運営し続けている業界でも最古参となる老舗サイトです。また、冒頭で紹介したベラジョンカジノの姉妹サイトとしても知られています。

そんなインターカジノは2020年に日本向けオンカジサイトとしてリニューアルされ、特にインターショップの還元率が0.625%と他社よりも高いことで評判を呼んでいます。

これだけ長く運営するには、多くのリピーターが必要不可欠なので、プレイ環境・信頼性の評価が高いと言えるでしょう。初心者から上級者までオンカジを楽しめるので、是非インターカジノを使ってみてください。

インターカジノの評判・口コミ

信頼性がピカイチ

インターカジノは、運営歴が圧倒的に長いだけでなく、ベラジョンカジノの姉妹サイトということで、どこよりも信頼性が高いと思います。オンカジで騙されないか不安を感じていたので、インターカジノのような安全性の高いサイトに出会えて良かったです。

インターカジノの口コミ

ウェルカムキャッシュが豪華

インターカジノで貯まるロイヤリティポイントは、ウェルカムキャッシュとして最大500ドルに交換可能です。出金条件がなく、稼いだ利益が確実に手に入るのは嬉しいポイントです。

インターカジノの口コミ

自己規制機能がありがたい

インターカジノの自己規制機能を使えば、私のように資金管理が苦手な人でも破産する心配がありません。これまでも、ついつい熱くなってしまい追加でベットしようとしたところ、規制されたことが何度かありました。あの時使いすぎていたらとゾッとするので、良心的なサービスだなと思います。

インターカジノの口コミ

インターカジノは、長年の運営歴を誇るだけあり、信頼性もサービス面も高い評価を受けています!

さらに、インターカジノには自己規制機能が搭載されており、あらかじめ設定した金額を超えるとベットできなくなるので、ついついお金を使いすぎてしまう方は是非使ってみてくださいね!

\ 総額7万円のキャッシュバックがもらえる! /

公式サイト:https://intercasino.com/register

オンラインカジノおすすめ12位 カジノシークレット

| 登録ボーナス | 33ドル(約4,950円) |

|---|---|

| 初回入金ボーナス | 70%(最大1,000ドル=約15万円) |

| 入金手段 | 銀行振込 クレジットカード (VISA / JCB / Mastercard / AMEX / Diners) ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 出金手段 | ・銀行振込 ・エコペイズ ・ヴィーナスポイント ・マッチベター |

| 日本語サポート | あり |

- ボーナスに出金条件がない

- 負けた時も一部キャッシュバックがある

- 日本人限定トーナメントが開催される

カジノシークレットは2018年に開業したオンラインカジノで、他社では見られないプロモーションや工夫がたくさんあります。

カジノシークレットはボーナスに出金条件が課されない上に、特定のスロット・ライブゲームで負けてもキャッシュバックが受け取れるサービスがあり、初心者でも気軽に遊べると人気です!

カジノシークレットのキャッシュバックは一定期間ごとに行われるため、資金管理もしやすくなっています。さらに、日本人限定のトーナメントで入賞すれば賞金がもらえるので、登録しておくことをおすすめします。

カジノシークレットの評判・口コミ

キャッシュバックが魅力

カジノシークレットの最大の魅力は、キャッシュバックシステムだと思います。遊んだ分だけポイントがもらえるオンカジサイトはありますが、カジノシークレットはキャッシュバックとして直接還元されるので、使い勝手が抜群です。自動でキャッシュバックされて手続きの手間がないのも気に入っています。

カジノシークレットの口コミ

キャッシュバックを出金できる

キャッシュバックのお金は、カジノの資金にすることはもちろん、現金化して普段の買い物に使うこともできます。私は大勝を狙ってゲームにベットするのに使っていますが、好きな使い方ができるのは非常に嬉しいですね。

カジノシークレットの口コミ

特別なクラブを利用できる

カジノシークレットには、スタジオを丸ごと貸し切って運営する「カジノシークレットクラブ」があり、一度利用したことがあります。VIPカジノをカジノシークレットの利用者だけで楽しめるのは、とても贅沢な体験でした。また近々利用しようと思っています。

カジノシークレットの口コミ

カジノシークレットの利用者は、キャッシュバックシステムに満足している方が多いようでした。定期的に賭け条件なしのボーナスがもらえるのは、カジノシークレットならではのメリットだと言えるでしょう。

カジノシークレットはオンカジのエキスパートが作っただけあって、ゲームはもちろん、サービスも非常に充実しています。登録しておいて損はないので、是非カジノシークレットに申し込んでみてくださいね。

オンラインカジノおすすめ比較のポイント

オンラインカジノ選びに迷っている方は、以下のポイントを重視してみましょう。

- 海外政府のライセンスを取得しているか

- ボーナスを遊びたいゲームでも使えるか

- 遊びたいゲームがあるか

- 日本語サポートに対応しているか

それぞれ解説していきます。

海外政府のライセンスを取得しているか

1つ目は「海外政府のライセンスを取得しているか」です。

オンラインカジノを運営するにあたり、海外政府の公認であることを証明するためのライセンスを取得しなければいけません。

オンラインカジノの中にはライセンス未取得の業者も存在しますが、その場合は安全性が保障されていない環境で遊ぶことになり、大きなリスクを伴います。

また、最悪の場合、ライセンス未取得の業者を利用しただけで罪に問われることもあるため、必ずライセンスの有無を確認するようにしてください。

ボーナスを遊びたいゲームでも使えるか

2つ目は「ボーナスを遊びたいゲームでも使えるか」です。

オンラインカジノ業者を選ぶ上でボーナスの豪華さを重視する方も多いかもしれませんが、どのゲームでボーナスを使えるかも確認しておきましょう。

ボーナス利用可能なゲームが数種類しかない場合、興味のあるゲームで活用できない可能性もあります。

なお、オンカジに登録する前でもボーナスをどのようなゲームに使えるかは確認可能です。既に遊びたいゲームが決まっている方は、公式サイトで対象ゲームをチェックしてみましょう。

遊びたいゲームがあるか

3つ目は「遊びたいゲームがあるか」です。

オンラインカジノによって取り揃えているゲームの種類や数は異なります。

そのため、「なんとなく」という理由でオンカジ業者を選んでしまうと、「遊びたいゲームのプロバイダーと契約していないことを確認しておらず、登録後に後悔した」ということにもなりかねません。

既に遊びたいゲームを決めている方はそのゲームで満足に遊べる業者、まだ決めていない方はなるべくゲーム数が豊富な業者を選ぶと良いでしょう。また、一部ゲームを無料でプレイできる業者もあるので、是非チェックしてみてください。

日本語サポートに対応しているか

4つ目は「日本語サポートに対応しているか」です。

オンラインカジノは海外企業が運営しているので、英語でのやり取りや海外通貨での取引を求められるところも珍しくありません。

英語に苦手意識のある方や、いちいち海外通貨に交換するのが面倒だという方は、日本人にとって遊びやすい環境を提供している業者を選びましょう。

日本語サポートの品質が高く、サポートの手厚さに定評のある業者であれば、初めてオンカジで遊ぶ方でも安心してプレイできますよ。

どのオンカジに登録しようか迷ったら、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノおすすめゲームを厳選!

オンラインカジノ初心者は、以下のゲームから挑戦してみましょう。

- 簡単な操作だけで楽しめるビデオスロット

- 勝ち負けを予想するだけで楽しめるバカラ

- 経験するほど勝率が上がるブラックジャック

それぞれ解説していきます。

簡単な操作だけで楽しめるビデオスロット

ビデオスロットとは、任意の金額をベットしてリールを回すゲームです。

専門知識がなくてもプレイ可能なことから、オンカジ初心者からも人気なゲームとなっています。

また、ビデオスロットはオンカジの中でもゲーム数が多いことで知られており、それぞれ特徴が異なるため、飽きずに遊び続けられるでしょう。

なお、国内にあるパチスロのように目押しをする必要はありません。演出も凝ったものばかりなので、当たりが出るまでは映像にも注目してみてくださいね!

勝ち負けを予想するだけで楽しめるバカラ

バカラは、トランプを利用したゲームで「プレイヤー」と「バンカー」のどちらが勝つかを予想するゲームです。

自らプレイする必要がなく、ただベットして結果を待つだけでOKなので、複雑なことは考えずにゲーム観戦・展開予想を楽しみたい方におすすめです。

気軽にカジノゲームを始めたい方は、まずバカラに挑戦してみてくださいね!

経験するほど勝率が上がるブラックジャック

ブラックジャックは、カードの合計点数21点を超えないようにしつつ、プレイヤーがディーラーよりも高い点数を得ようとするゲームです。

スタンドの宣言をするまではカードを何度でも受け取れて、より21に近づけることも可能です。ただし、21を超えたとたんに「バースト」状態となり、負けが確定するので注意も必要です。

たくさんプレイするほど攻めどころを理解できるようになるので、だんだん勝率が安定するのもブラックジャックの醍醐味です。自分の力で利益を得たい方は、ブラックジャックの面白さにハマる可能性も高いですよ!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノのボーナスとは?

オンラインカジノでは、入金不要ボーナス(登録ボーナス)や入金ボーナス、フリースピンといったボーナスを受け取れます。

ただし、ボーナスごとに異なる特徴を持っており、プレイヤーの遊び方や好みに応じて活用すべきボーナスも変わってきます。

ここでは、ボーナスの種類について確認していきましょう!

- 入金不要ボーナス

- 入金ボーナス

- キャッシュバック

- リベートボーナス

入金不要ボーナスから解説していきます。

入金不要ボーナス

入金不要ボーナスとは、オンカジサイトに新規登録するだけでもらえるボーナスのことです。

ほとんどのオンカジ業者では、「ボーナスマネー」または「フリースピン」がもらえます。

入金せずともオンカジを始められる点が最大の特徴で、リスクなしでオンカジデビューしたい初心者にもぴったりです。

入金ボーナス

入金ボーナスは、プレイヤーがカジノに入金した金額の一定割合をボーナスとして受け取れる仕組みになっています。

例えば、入金ボーナス100%の時に5万円を入金すると、5万円分のボーナスがもらえ、合計10万円からゲームを始められます。

初回入金だけでなく、2回目・3回目の入金に対しても適用される場合があるので、軍資金をなるべく増やしたい方は活用してください!

キャッシュバック

オンカジのキャッシュバックでは、プレイヤーがゲームに負けた時に賭け金の一部を返金してもらえます。

つまり、プレイヤー側からすると「保険」のようなサービスで、損失リスクを軽減しつつベットするのに役立ちます。

高水準のキャッシュバック率を誇るオンカジ業者もあるので、勝った時の利益最大化よりも負けた時の損失最小化を重視したい方は使ってみてください。

リベートボーナス

リベートボーナスは、その名の通り賭け金の一定割合分を還元してもらえるボーナスです。

キャッシュバックと異なり、勝敗に関わらず受け取れるため、長期的に遊びたいハイローラーから人気を集めているサービスとなっています。

一定期間内の合計賭け金によってリベートボーナス額が決まるので、オンカジで定期的に遊ぶつもりの方は活用してみましょう。

オンラインカジノ(インターネットカジノ)は安全?

オンラインカジノに興味を持っている方の中には「安全に遊べるのか不安」「セキュリティ面に問題はないの?」と思っている方もいるでしょう。

ほとんどのカジノ業者は、データ暗号化、セキュアソケットレイヤー(SSL)技術、ファイアウォールなどの最先端セキュリティ技術を用いて、個人情報と金融取引を保護しています。

しかし、どのオンカジも高水準のセキュリティを提供しているわけではないので、以下のポイントも押さえた上で安全性・信頼性を評価するとより安心です。

- 運営業者

- オンラインカジノがどの国で運営されているのか

- 日本国内で運営している業者は違法の可能性もある

- ライセンスの有無

- 海外ライセンスを保有=一定の信頼性が保たれる

- 口コミ・評判

- 他のユーザーからの口コミや評判を参考にする

- ゲームの種類

- 自分が興味のある、または得意なゲームで遊べるか

- セキュリティ

- サイトがSSL暗号化されていて、ハッキングの心配がないか

- 入出金方法

- 日本語サポートがあるか、操作方法が分かりやすいか

これらをチェックした上でオンカジ業者を選ぶと、安心安全にゲームを楽しめるでしょう。

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノのサイトが保有するライセンスについて

オンラインカジノの選び方でも述べた通り、合法的なオンラインカジノは、政府のライセンスを取得しています。主なライセンス発行機関は以下の通りです。

- マルタゲーミング委員会(MGA)

- キュラソーゲーミング委員会

- ジブラルタルライセンス

- イギリス賭博委員会(UKGC)

ライセンスを持っている=特定の国の法的基準を満たしつつ、公正かつ透明に運営されている、という証明にもなります。そのため、オンカジに登録する前にどのライセンスを取得しているかを確認するようにしましょう。

オンラインカジノのライセンスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

オンラインカジノに登録する方法と注意点

オンラインカジノに登録する方法を、注意点と併せて紹介していきます。

登録したいオンラインカジノの公式サイトにアクセスし、サイトのレイアウトや操作性から自分に合っているかどうかを最終確認します。

問題がなければ、サイト内にある登録ボタンを押し、画面の指示に従って新規アカウントを作成していきます。

ユーザー名やパスワード、メールアドレス、氏名、住所などを正確に入力します。

オンラインカジノの場合、氏名や住所は英語表記が求められる可能性も高いので、事前に翻訳サイトなどを利用して準備しておくと安心です。

また、セキュリティの観点から、パスワードも他人に推測されにくいものに設定しましょう。

フォームの送信後、SMSまたはメールに確認の通知が届きます。

本文中に記載されているURLをクリックすると、アカウント登録は完了です!

ボーナスやプロモーションを無駄なく活用したい場合は、オンラインカジノからのお知らせ受信設定をオンにしておきましょう!

以上の流れでオンラインカジノの登録は完了です。

初めてオンラインカジノに登録する方でも、ポイントを押さえれば問題なくオンカジゲームを楽しめるので、是非やってみてくださいね!

どのオンカジに登録しようか迷ったら、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノの仕組みとは?

オンラインカジノは「ゲームソフトウェア」「ランダムナンバージェネレーター(RNG)」「セキュリティシステム」の3つによって構成されています。

ゲームソフトウェアはゲーム内の映像やプレイ制御、RNGはゲーム結果の決定、セキュリティシステムは安全性の保護、という役割をそれぞれ果たしています。

特にRNGは、全ゲーム結果が完全ランダムに振り分けられており、公正・公平なゲーム運営に欠かせません。スロットマシンのスピン結果はもちろん、カードを配られるゲームもRNGのシステムによって成り立っています。

また、プレイヤー自身はアカウント作成後、資金を入金すればいつでもゲームを始められます!勝利金はアカウントに直接入金され、いつでも引き出すことが可能です。

オンラインカジノの違法性・安全性

オンラインカジノの違法性や安全性は、国や地域によって大きく異なります。

ここでは、日本国内のオンラインカジノに関する状況を説明した上で、海外の状況や安全性の評価をしていきます。

オンラインカジノは日本で違法?

先に結論を述べると、現時点で日本国内のオンラインカジノは「賭博罪違反」となります。実際、日本政府も「賭博罪」「賭博場開帳図利罪」の成立可能性をほのめかしています。

ただし、2016年12月に統合型リゾート(IR)整備推進法案、通称「カジノ法案」が成立したことや、カジノに関する規制内容は依然として協議中なことから、オンラインカジノは現時点でグレーゾーンに位置付けられているのも事実です。

なお、賭博を合法化している海外ライセンスを取得済みの業者を日本国内で利用する場合、安全にプレイできます。国内業者は避け、海外業者から登録するサイトを決めることをおすすめします。

オンラインカジノの違法性【日本国内の事件】

近年、日本国内では以下のような事件も発生しています。

| 2016年 | 決済サービス「NetBanQ」の運営者が千葉県警に逮捕され、オンカジプレイヤーが家宅捜索を受ける。 |

|---|---|

| 2017年 | 「NetBanQ」に関わった一部プレイヤーが略式起訴を拒否、裁判の結果不起訴となる。 |

| 2022年 | コロナウイルスの蔓延によって生活に困窮した山口県在住の男性が、誤送金された給付金をオンカジで使い、「電子計算機使用詐欺罪容疑」で逮捕。 |

日本のカジノ法案について詳しく理解した上でオンラインカジノを始めるか検討したい方は、以下の記事を参考にしてください。

オンラインカジノの違法性【海外の状況】

一方、海外におけるオンラインカジノの扱いは以下の通りです。

カナダ

現時点では、州政府や州政府から許可を得た慈善団体がカジノ運営できることになっています。

ちなみに、ケベック州にあるカナワクのファースト・ネーションはギャンブル法を独自に制定し、オンカジサイトのライセンスを取得したことで有名です。

スイス

2018年に実施された国民投票の結果、スイス国内の認定業者であればオンライン賭博を提供できることになりました。

ただし、スイスの規制は欧米の中でも特に厳しいとされています。

ドイツ

ドイツは2008年に制定された「州間ギャンブル協定」によって、オンラインゲーミングを規制されていました。

しかし、2012年に新しい協定を制定したことで、オンラインスポーツベッティングが合法化されています。

オンラインカジノの医学的影響

現時点で、オンラインカジノを含むインターネットギャンブルは、パーキンソン病患者にリスクがあると言われています。

オンラインカジノを利用する際には、ベット上限やプレイ時間など、自分なりにルールを定め、健康に悪影響を及ぼさない範囲で楽しみましょう。

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノをおすすめする理由

オンラインカジノには以下のような魅力があります。

- 利便性が高い

- ゲーム種類が豊富

- アクセシビリティが良い

- 最先端の技術を活用

- ボーナスが豪華

- ペイアウト率が高い

それぞれ見ていきましょう。

利便性が高い

1つ目は「利便性が高い」です。

オンラインカジノのほとんどは、スマホでも遊べる「モバイルカジノ」としての一面を持ちます。

スマホなら自宅はもちろん、外出時や移動中でもアクセスできるので非常に便利ですよね。

また、日本のようにランドカジノが国内にないところでも、気軽にゲームを楽しめるのも魅力的です。

ゲーム種類が豊富

2つ目は「ゲーム種類が豊富」です。

オンラインカジノの中には、「スロット」「ブラックジャック」「ルーレット」「ポーカー」など、さまざまなゲームが含まれます。

また、ランドカジノと比べても、新しいゲームをいち早く導入したり、バリエーションが頻繁に追加されたりと、飽きずに楽しめる工夫もなされています。

アクセシビリティが良い

3つ目は「アクセシビリティが良い」です。

「オンラインカジノはハイローラー向けでは」と考える方もいるかもしれませんが、オンラインカジノは初心者でも楽しんで遊べます。

ほとんどのゲームはルールが簡単な上に、サポートの手厚いオンラインカジノであれば、丁寧に遊び方を説明してくれるところもあります。

ハードルを感じることなくカジノを始めたい方は、オンラインカジノがおすすめです。

最先端の技術を活用

4つ目は「最先端の技術を活用」です。

オンラインカジノは、数あるゲームサービスの中でも特に最先端の技術を活用しています。

例えば、「ライブディーラーゲーム」や「VRカジノゲーム」の本番さながらの臨場感は、他のゲームで楽しめないレベルでしょう。

自宅にいてもランドカジノの雰囲気や高揚感を味わうことができるので、是非演出にも注目してみてください!

ボーナスが豪華

5つ目は「ボーナスが豪華」です。

オンラインカジノは入金不要ボーナスやキャッシュバックなど、さまざまなボーナスを提供しています。

新規プレイヤーはもちろん、既存プレイヤーが有利に遊ぶためのサービスでもあるので、積極的に活用すると良いでしょう。

ペイアウト率が高い

6つ目は「ペイアウト率が高い」です。

オンラインカジノは、ランドカジノよりもペイアウト率が高めに設定されています。

これは運営コストを削減した分、プレイヤーに還元できることが理由となっていて、オンラインカジノの魅力の一つでもあります。

ランドカジノ経験者も満足に遊べるはずなので、是非一度オンラインカジノに挑戦してみてくださいね!

どのオンカジに登録しようか迷ったら、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノのメリットとデメリット

オンラインカジノのメリットとデメリットをまとめたものがこちらです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 場所や時間を選ばず遊べる | 出金スピードが遅いことも |

| スマホでプレイ可能 | 本人確認が面倒 |

| 日本語サポートに対応 | ドル表記がほとんど |

| 登録や入出金手続きが簡単 | – |

| RTP(還元率)が高い | – |

| ゲーム数が豊富 | – |

このように、オンラインカジノは総合的にメリットが多いと言えます!

デメリットをきちんと理解した上で対処できれば、オンラインカジノを存分に楽しめるので、気になっている方は一度オンラインカジノに挑戦してみてくださいね。

オンラインカジノの税金・確定申告

「オンラインカジノで儲けたお金は確定申告の対象?」と気になっている方もいるでしょう。

ここでは、オンラインカジノに関する税金制度について解説していきます。

オンラインカジノの勝利金は所得税の対象になる

オンラインカジノの勝利金は、日本の税法で「一時所得」に該当すると言われています。

一時所得は、「課税対象となる所得=年間の利益-50万円」で求められます。

税金の計算方法

例えば、オンラインカジノで年間100万円を稼いだケースについて考えてみましょう。

この場合、課税対象となる所得は100万円-50万円=50万円となります。

所得税率は所得金額によって異なりますが、課税所得50万円の場合は5%適用となり、50万円×5%=25,000円を納めることになります。

確定申告の必要性はある?

オンラインカジノで稼いだ利益額によっては、自ら確定申告しなければいけないこともあります。

具体的には、他の収入との合算金額が一定金額を超える時に納税の対象となります。

税務署へ相談すべき?

税金に関する細かい規定や申告方法を知りたい場合、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

特にオンラインカジノに関する税金制度は非常に複雑で、確定申告する必要があるのか、どのくらい納税するのかは個人の状況によって異なります。

専門家からのアドバイスを受けるのが一番なので、是非相談を検討してみてください。

国・地域によって規制は異なる

日本国内でオンカジをしようと考えている方の中には、海外運営のオンラインカジノを利用する方も多いでしょう。

その場合、運営元の国・地域で制定されている法律や規制も考慮しなければいけません。

オンラインカジノの法律・規制は国・地域によって異なる点にも注意が必要です。日本の確定申告について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

オンラインカジノの還元率(RTP)

オンラインカジノの還元率(RTP)とは、「自分の賭け金に対して、どのくらいの割合が還元されるか」を表す数値です。RTP=Return to Playerの略称で、「ペイアウト率」と呼ばれることもあります。

RTPの数値が高いほど、プレイヤーは有利にゲームを進められると言われていますが、あくまで長期的な平均値を示しているだけなので注意も必要です。

オンラインカジノの還元率は、ゲームごとに異なります。オンラインカジノのゲームと他のギャンブルのRTPを比較した結果がこちらです。

| 還元率(RTP) | コメント | |

|---|---|---|

| ブラックジャック | 99.5% | プレイヤーの腕による |

| バカラ | 98.5% | バンカーへ賭けると高還元 |

| クラップス | 98.6% | ベットの種類によって変動 |

| ビデオポーカー | 95%~99% | スキル・機種による |

| スロット | 96%~98% | 機種・地域による |

| ルーレット(ヨーロピアン) | 97.3% | ベットの種類によって変動 |

| ルーレット(アメリカン) | 94.7% | ベットの種類によって変動 |

| パチンコ・パチスロ | 85%~88% | 技術の介入がある |

| 公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇) | 60%~75% | レースの内容に依存 |

| 宝くじ | 40%~60% | 国・地域による |

このように、オンラインカジノは全体的に他のギャンブルよりも還元率が高くなっています。大きな利益も狙いたいのであれば、オンラインカジノに挑戦してみる価値は十分あるでしょう。

オンラインカジノおすすめ攻略法

オンラインカジノを攻略するには、資金管理の徹底は必須となります。

オンラインカジノの資金管理は、ベット額を調整して利益の最大化を図るか、損失を回避することで徹底できます。ただし、有効となる資金管理方法はゲームやプレイヤーの状況によって異なります。

ここでは、ゲームの種類ごとの攻略方法について簡単にまとめました。

| ゲーム | 攻略法 |

|---|---|

| ブラックジャック | 基本戦略の徹底 カードカウンティング(※一部オンカジでは禁止されているので注意) |

| バカラ | マーチンゲール法(倍賭け) パーレー法(逆マーチンゲール法) モンテカルロ法 |

| ルーレット | マーチンゲール法 ダランベール法 フィボナッチ法 モンテカルロ法 |

| スロット | 変動幅の小さいゲームを選択 ボーナス機能を理解する |

| ポーカー | エクイティの計算 相手のパターンを読み取る ブラフの技術 |

なお、各戦略の説明は以下を参考にしてください。

- マーチンゲール法:負けた時にベット額を2倍にする

- パーレー法:勝った時にベット額を2倍にする

- ダランベール法:勝った時に賭け額を1単位減らし、負けた時に1単位増やす

- フィボナッチ法:数列によってベット額を算出する

- モンテカルロ法:数列によってベット額を算出する

オンラインカジノを攻略したい場合、「なんとなく」で賭けるよりも、勝率を高めることが大切になります。

100%勝つ方法は存在しないものの、リスク管理とタイミングの見極めができるようになれば、だんだんと勝率は伸びていくでしょう。無料プレイで効果的な攻略法を探すのも有効なので、是非チャレンジしてみてくださいね。

オンカジで儲けたいのであれば、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

ギャンブル依存症・インターネットゲーム依存症の違いは?

「オンラインカジノで遊び始めたら、依存症になるのではないか」と不安に感じている方もいるでしょう。

確かに、オンラインカジノには「ギャンブル依存症」「インターネットゲーム依存症」となるリスクもあります。ここでは、何が違うのかについて解説していきます。

ギャンブル依存症とは

ギャンブル依存症とは、ギャンブルにのめり込んでしまった結果、更なる興奮を求めて賭け金を増やしたり、ギャンブルから離れると落ち着かなくなったりする依存症のことです。

ギャンブル依存症は「金銭的やり取り」が大きな要因になっていると言われています。金銭のやり取りは、人間心理の本能的な部分を刺激して、時に非合理的な言動を引き起こす可能性を持ちます。

実際、オンラインカジノも「お金を賭ける」という点で、ギャンブル依存症になるリスクもゼロではありません。

インターネットゲーム依存症とは

インターネットゲーム依存症とは、日常生活や心身の健康状態よりも、インターネットゲームの利用を優先し、コントロールが効かなくなる依存症のことです。

インターネットゲームは、ユーザーに楽しんでもらうためにデザインを工夫していますが、かえって依存症を誘発させている、という見方もできます。

ただし、薬物依存症などとは異なり、インターネットゲームは突然飽きる可能性もあり、いつの間にか改善されているケースもあるようです。

ギャンブル依存症・インターネット依存症の比較

ギャンブル依存症とインターネット依存症は、以下の点で異なります。

金銭の関与

ギャンブルは高額な金銭のやり取りが前提となっており、それによって本能的な欲求を刺激されます。

一方、インターネットゲームは課金要素もあるものの、その金額や規模はギャンブルよりも圧倒的に小さいです。

依存の性質

ギャンブル依存症は「金銭的な勝ち負け」という本能的な欲求から引き起こされます。

それに対し、インターネットゲーム依存症はゲームの複雑性やシナリオに面白さを感じるなど、あくまで心理的な要素がメインとなっています。

社会的常識

現在、ギャンブル依存症は病名として広まっているのに対し、インターネットゲーム依存症は正式な病名として認められていません。

これは、ギャンブルはインターネットゲームよりも遥かに大きな社会的・経済的影響をもたらすからだと言われています。

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /

公式サイト:https://verajohn.com/register

オンラインカジノおすすめ(オンカジおすすめ)に関するQ&A

オンラインカジノおすすめ【最高のオンカジまとめ】

オンラインカジノおすすめ業者や初心者向けのゲームについて紹介してきました。

この記事で紹介したオンカジ業者はどれも日本語サポートに対応しており、安心安全にゲームを楽しめます。

今回解説したオンカジ業者の選び方を参考に、自分に合ったオンラインカジノに登録してみてくださいね!

どのオンカジに登録しようか迷ったら、業界最大級のベラジョンカジノが断然おすすめです!

安全性・信頼性が高く平等なゲーム運営を行っている上に、日本語サポート体制も整っているので、これからオンカジデビューする方でも安心してプレイできます。

今ならビギナーズボーナスとして最高15万円+10日間無料プレイがもらえるため、早めに登録しておきましょう!

\ 【10日間無料】最大15万円のボーナスもGET /